ギャラリー

かなの創作を中心に、書道部有志で書きました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、部室の使用が制限されているため、書道の道具を用意できる一部の部員しか参加できていませんが、このようにネット上で活動を公開できるというのは喜ばしいことです。

Q. 読めない文字が多いのですが・・・

A. かなの作品は、私達がいつも使っている「ひらがな」とは異なる、「変体かな」というものを使うことで、作品に表現の幅を持たせています。詳しくはこちら

博士一年

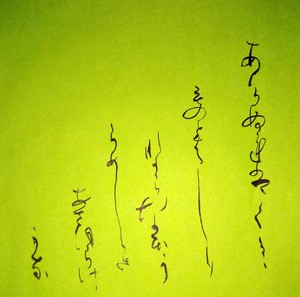

- 堀江 風馬>>創作 「藤原道信朝臣 あけぬれば・・・」

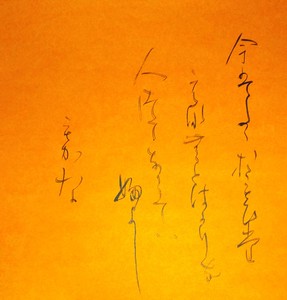

- 堀江 風馬>>創作 「左京大夫道雅 いまはただ・・・」

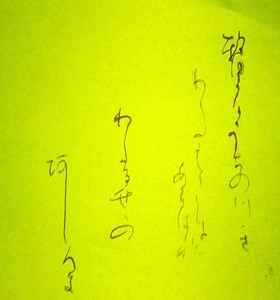

- 堀江 風馬>>創作 「権中納言定頼 あさぼらけ・・・」

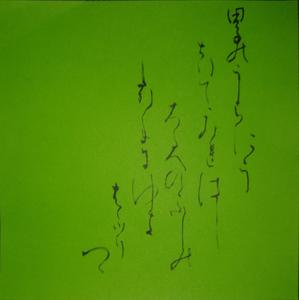

- 堀江 風馬>>創作 「俊恵法師 よもすがら・・・」

- 堀江 風馬>>創作 「寂蓮法師 むらさめの・・・」

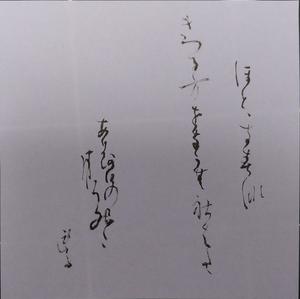

- 堀江 風馬>>創作 「後京極摂政前太政大臣 きりぎりす・・・」

- 堀江 風馬>>創作 「俊成卿女 たちばなの・・・」

- 堀江 風馬>>創作 「俊成卿女 つゆはらふ・・・」

- 堀江 風馬>>創作 「宮内卿 おちつもる・・・」

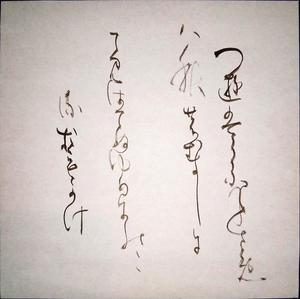

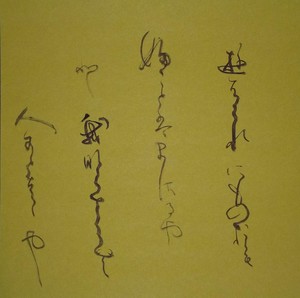

- 堀江 風馬>>創作 「和泉式部の歌」

説明: 和泉式部は、恋の歌が秀逸とされる歌人です。その情熱的な歌のイメージを受けて、強いタッチで大胆な変化をねらいました。

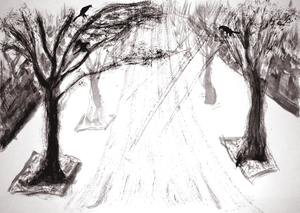

- 堀江 風馬>>水墨画 「朝の青葉山」

- 堀江 風馬>>水墨画 「仲の瀬橋より」

説明: 百人一首52番目の歌です。行頭を階段状に配することで、目線の誘導を図りました。

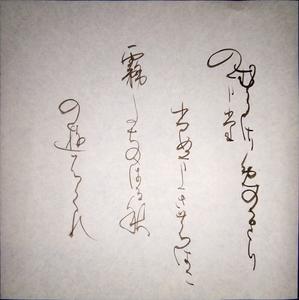

説明: 百人一首63番目の歌です。墨の具合を計算し、積極的に濃淡を作り出すことで、作品に奥行きを与えるようにしました。

説明: 百人一首64番目の歌です。行間を大きく変化させることで、緊張と緩和を調和させようとしました。

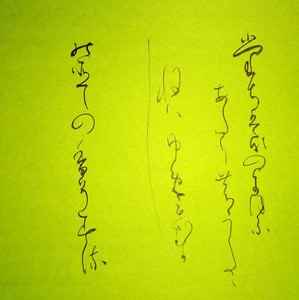

説明: 百人一首85番目の歌です。かなの作品はおとなしいというイメージがありますが、この作品は動きを大きくして、漢字的な強さを求めてみました。

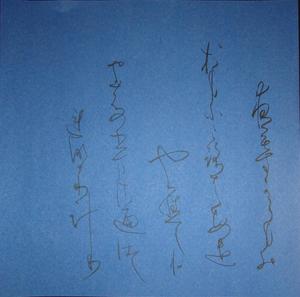

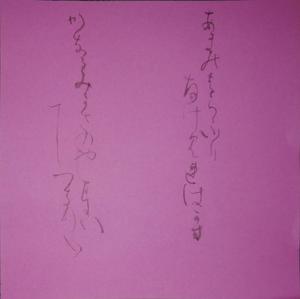

説明: 百人一首87番目の歌です。枡色紙を参考に、上品にまとめました。後ろ二行の行末を、あえて浮かせることにより、不安定な面白さを図りました。

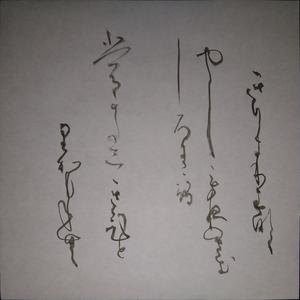

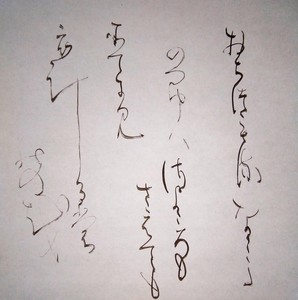

説明: 百人一首91番目の歌です。筆のタッチをとにかく強くして、漢字の風味を少し入れようと試みました。四行目「裳(も)」から放射線状に広がるようなイメージで書きました。

説明: 夏の歌です。四行目「し」にかけて、墨を薄くしていくことで、儚さを表現しました。

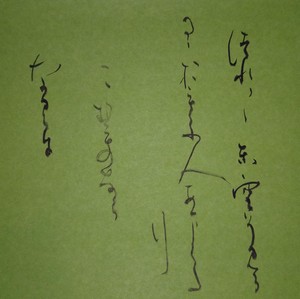

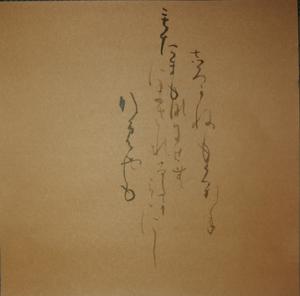

説明: 夢で思い人に会うという儚さを詠んだ恋歌です。全体的にはシンプルな構成とし、螺旋が生み出す行の強さを出すことを意識しました。

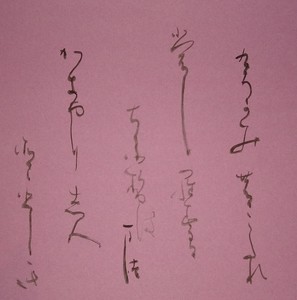

説明: 宮内卿は、並外れた歌才がありながらも、歌に人生をかけたことで、僅か20歳で命を落としたという、女流歌人です。変則的な行の運びで、少し複雑な構成にしてみました。平静な書き出しに始まり、次第に表現を激しくしていくことで、叙情的な趣を表現しようとしました。

説明: 私は自転車で八木山から青葉山まで通学しているのですが、朝5時頃、まだ少し薄暗い中の青葉山を通るとき、なんとも言えないすがすがしさがあります。山の中に大学があると大変なことも多いですが、たまにはいいこともあるなと思います。

説明: 私が初めて仙台に来たのは東北大の入試でした。入試会場のある川内キャンパスまで歩いていると、道すがら広瀬川の大変美しい光景を見ることができました。そのとき見た広瀬川が強く記憶に残っています。

修士一年

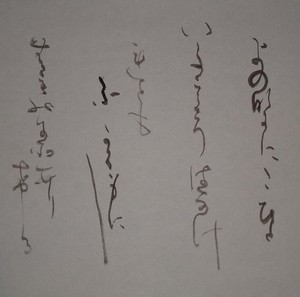

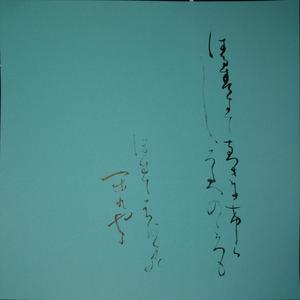

- 山川 真広>>創作 「後徳大寺左大臣 ほととぎす・・・」

- 山川 真広>>創作 「持統天皇 はるすぎて・・・」

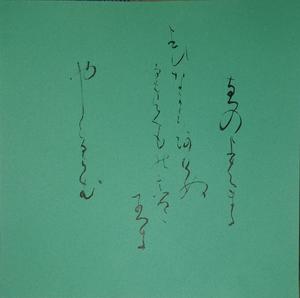

- 山川 真広>>創作 「清原深養父 なつよのは・・・」

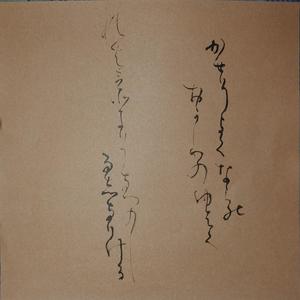

- 山川 真広>>創作 「藤原家隆 かせそよぐ・・・」

- 山川 真広>>創作 「山部赤人 たごのうらに・・・」

- 山川 真広>>創作 「山上憶良 しろかねも・・・」

- 山川 真広>>創作 「安部仲麿 あまのがわ・・・」

- 吉實 優子>>創作 「僧正遍昭 はちすはの・・・」

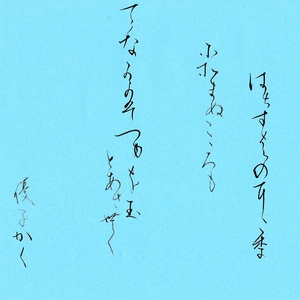

説明: 行頭を山型に配置して、変化を狙いました。

説明: 左側に空間を作って、侘び寂びのようなものを出してみました。

説明: 線の太さと、大きな字でアクセントを入れることを意識しました。

説明: 伸びやかな感じを意識しました。また、3行目をかすれさせて、おしゃれにしてみました。

説明: 田子の浦に うち出でて見れば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ 山部赤人は奈良時代の歌人で、三十六歌仙の一人です。柿本人麻呂とともに歌聖(かせい)と呼ばれます。

説明: 銀(しろかね)も 金(くがね)も玉も何せむに まされる宝子にしかめやも

説明: 天の原 ふりさけみれば春日なる 三笠の山に出(いで)し月かも

Copyright (C) 2005-2026 Shodo Club, Tohoku University. All rights reserved.