書道のコラムです。

書道コラム

非常に真面目な書道の話です。(普段はもっと不真面目です。)

- 王羲之の謎

- 針切の表現技法とその周辺

- 隷書と書の学び方に関して

- 高野切第三種の特異性

- 側筆と古典

- 王羲之を学んだ王鐸

- 九成宮醴泉銘の臨書と用筆

- 上條信山と張猛龍碑から学ぶこと

- かなと色彩と本阿弥切

- 逆入平出の法による王羲之の説明

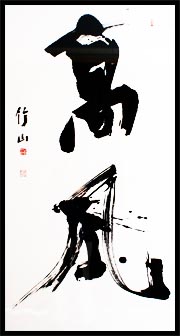

上條信山と張猛龍碑から学ぶこと

張猛龍碑は、北魏楷書の完成形とまで言われている古典です。その張猛龍碑で名を成した書家と言えば、上條信山が第一に挙げられるでしょう。キレの良い線と独特な字形で、その書風は信山バリと呼ばれています。信山は、張猛龍碑の持つ独特な造形を作品に取り入れ、特に大字作品が有名です。

私はここに、大字作品を書くヒントがあるのではないかと考えています。つまり、大字作品は、造形性というものがポイントになるということです。

想像してみると、九成宮や孔子廟は、それは素晴らしい書ですが、大字作品の大きさまで拡大したときに、どうしても見劣りします。何かの広告のような、看板のような・・・そんな風に見えてしまうのです。大字作品の役割を考えたとき、鑑賞者にインパクトを与えるというのが一義ではないでしょうか。インパクトを大きくするためには、少し崩れた造形が必要になるということです。

例えば王羲之の草書などは大変シンプルな造形ですが、多少の歪み、屈折感があるために、拡大しても大変見ごたえがあります。楷書で言えば、先に挙げた張猛龍碑や造象記などもこれに当てはまるでしょう。

右に挙げた筆者の大字作品も、これらを踏まえて、インパクト重視で書いたものです。大字はまだまだ勝手がわからず、修行が足らないようです。

(執筆担当: F. H.)

張猛龍碑の作品はこちら

Copyright (C) 2005-2026 Shodo Club, Tohoku University. All rights reserved.